2023年度CSIG自然科学奖二等奖“面向显著属性挖掘的跨模态交互与远距离感知理论和方法”团队

CSIG自然科学奖授予在我国图像图形领域基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律,做出重大科学发现的个人和团队。

为宣传科技工作者积极进取的工作精神,聚焦获奖团队背后的故事,学会近日对荣获2023年度CSIG自然科学奖二等奖“面向显著属性挖掘的跨模态交互与远距离感知理论和方法”的项目团队进行了专访,以对话的形式,为读者们提供一次了解他们的机会。

下面就跟着我们的脚步,走近今天的受访团队吧。

问题一:首先非常感谢各位老师接受我们的采访,请先介绍一下团队成员:

本次项目团队共有五位老师组成,我是第一完成人丛润民,现任山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师,曾入选中国科协青年人才托举工程,荣获CSIG优博等;第二完成人李重仪教授,现工作于南开大学,获国家海外优青资助;第三完成人是北京交通大学赵耀教授,入选教育部长江学者特聘教授、IEEE Fellow,获国家杰青资助;第四完成人是天津大学雷建军教授,获国家杰青资助;第五完成人Sam Kwong讲席教授,现工作于香港岭南大学,任副校长,当选美国国家发明家科学院院士、IEEE Fellow。

问题二:了解完了团队内的各位老师,请为大家简单的介绍一下项目的情况:

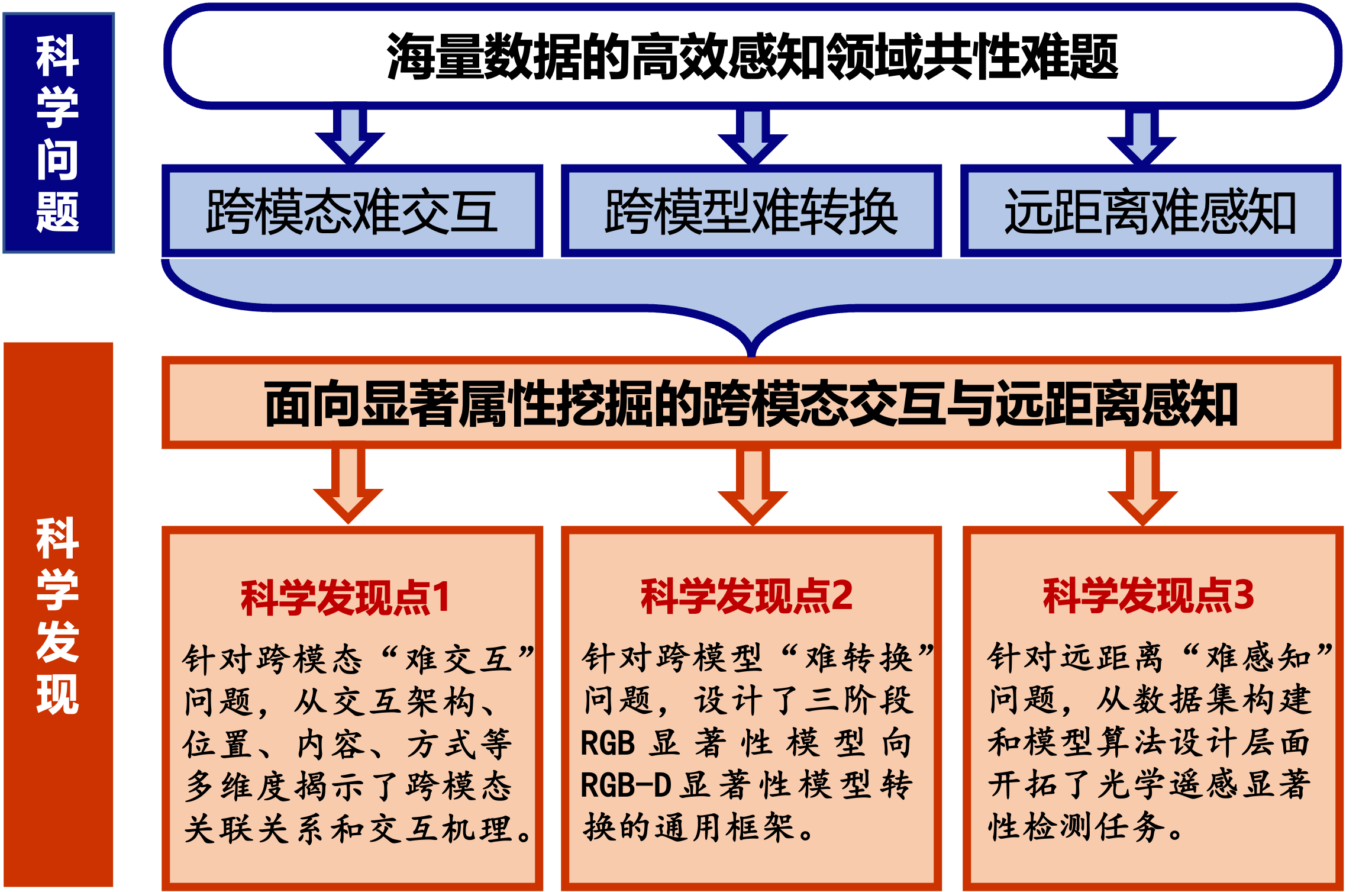

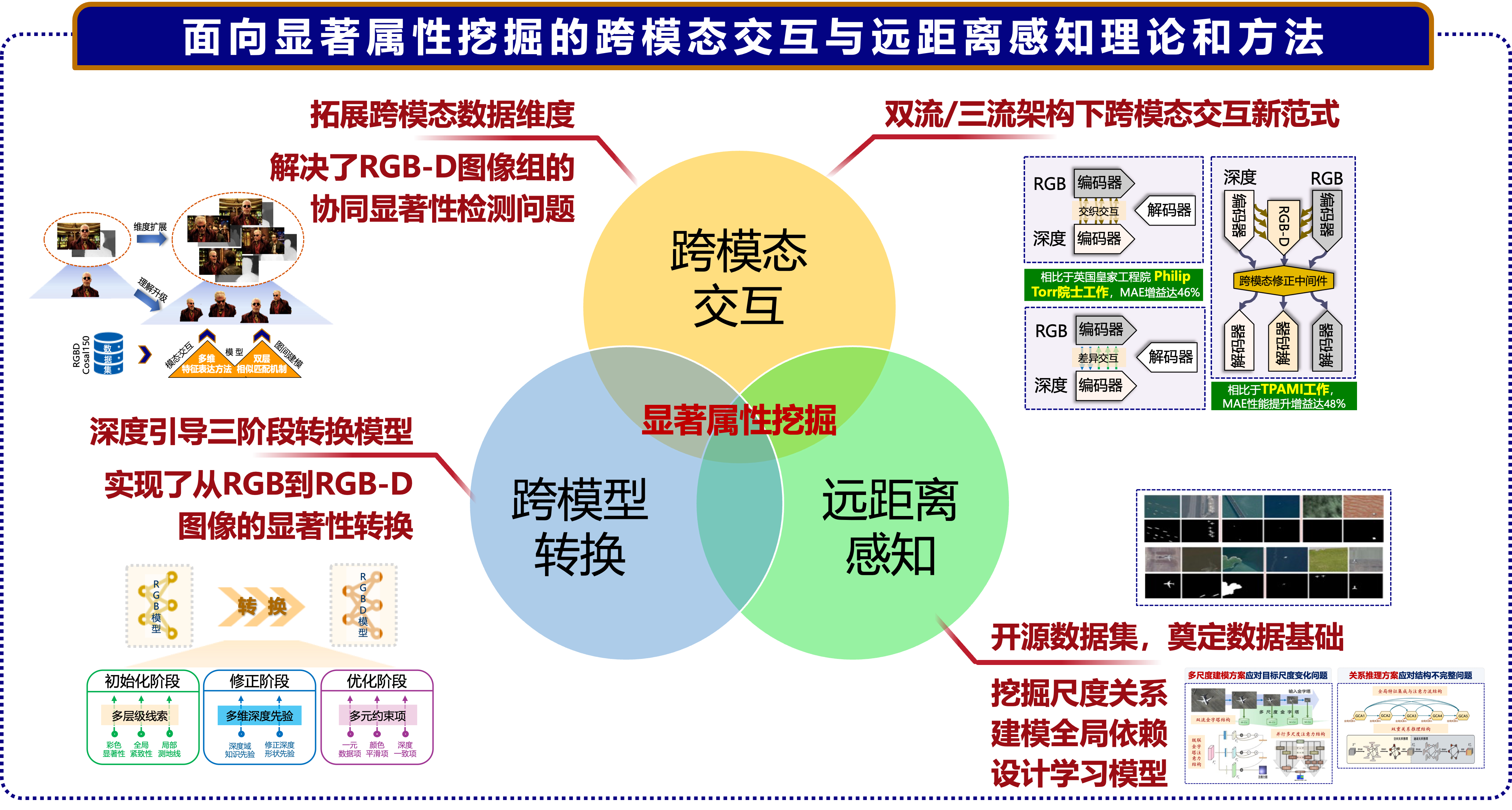

海量、多源的样本数据中通常存在大量冗余信息,因此,如何实现对海量数据的高效感知对于提高人类的主观体验和机器的准确解译至关重要,也是工业化应用中亟待解决的核心问题。针对上述问题,项目面向场景理解中的显著属性挖掘任务,解决了“跨模态难交互”、“跨模型难转换”和“远距离难感知”的关键科学问题,揭示了跨模态信息的关联关系和交互机理,探索了显著性架构下的跨任务转换模型,开拓了光学遥感显著性检测任务。本项目8篇代表性论文谷歌引用1025次,SCI他引516次,其中包含1篇ESI热点论文和5篇ESI高被引论文,施引者包含12位国内外院士以及20位IEEE/ACM Fellow。相关技术在中国电子科技集团第五十四研究所应用,检测准确性提升10%以上。

问题三:请问各位老师在科研过程中,有没有什么好的方法可以推荐给大家?

有两点与各位读者分享:

1) 要有计划。制定一个可执行度高的计划是成功的关键,可以帮助我们更好地实现我们的预期目标。这里的计划也包含对于研究方向和内容的布局。其实报奖的过程也是一个计划性的体现,要规划自己报奖的内容、项目团队的组合等等,未雨绸缪,才能事半功倍!

2)勇于尝试。尝试是实现目标的第一步,不管是申报项目还是申报奖项,迈出这第一步才有可能成功。当迈出这一步后,就要加倍努力,申请书的撰写、打磨,其他证明材料的准备,过程中要多与合作者沟通,多听听前辈同行的建议,这些都是为自己的成功积蓄力量。

问题四:在项目的研究过程中有遇到什么困难吗?大家是如何解决的?

科研过程中遇到问题和困难在所难免,当问题出现时,我觉得要从心态上去正视它,然后接下来要做的就是想办法去解决它,途径有很多种,也因人而异,比如可以通过查阅相关资料,与老师和同学交流,借助一些途径请教相关领域的专业人士等等。但是千万不要闭门造车,这样会使得自己的效率很低,也不利于自己良好心态的培养。实在不行,也可以选择劳逸结合一下,适当的体育锻炼可以缓解压力,放松心情,也许回来之后就文思泉涌了!

问题五:最后,大家有什么获奖感言想说呢?

感谢专家评委的认可,感谢学会提供的平台,这次的奖励对我来说是一种莫大的鼓励和认可,未来我也将继续努力,不负韶华,也祝愿学会越来越好!

Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1

地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190