CSIG图像图形中国行将于9月26、27日在西北工业大学举办

一、活动简介

“CSIG图像图形中国行”活动旨在推动图像图形学科的普及,加强各高校研究所以及企业间的交流。自2017年4月起,分别在扬州大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、杭州电子科技大学、北京交通大学、海南大学、福州大学、西北农林科技大学、佛山科技学院等及深圳、烟台成功举办了40余期,参会人数累计6000余人,受到业界好评。本次“CSIG图像图形中国行”由西北工业大学自动化学院、信息融合技术教育部重点实验室、拉斯维加斯手机娱乐网站

脑图谱专业委员会联合承办,交流主题是“类脑计算”。

主办:拉斯维加斯手机娱乐网站 (CSIG)

承办:西北工业大学自动化学院、信息融合技术教育部重点实验室、CSIG脑图谱专业委员会

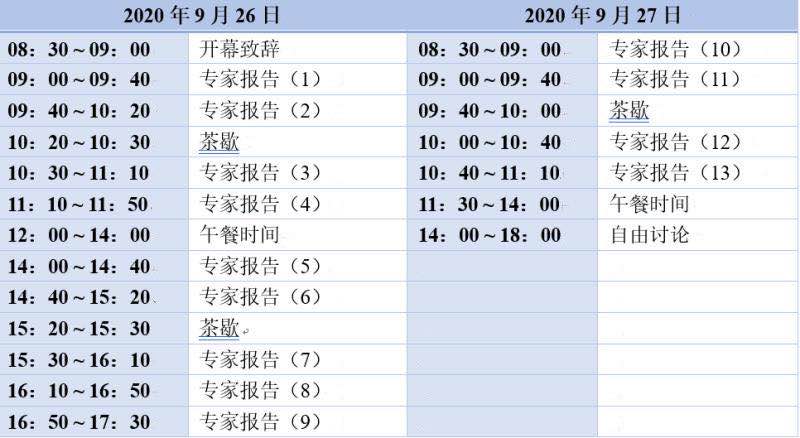

时间:2020年9月26日08:30-9月26日17:00

2020年9月27日08:30-9月27日18:00

地点:西北工业大学友谊校区正禾宾馆西四会议室

二、执行主席

韩军伟教授

韩军伟,西北工业大学教授,“信息融合技术”陕西省科技创新团队负责人,英国工程技术学会会士(IET Fellow),科睿唯安全球“高被引科学家”,爱思唯尔中国“高被引学者”。入选了长江学者特聘教授、国家“万人计划”科技创新领军人才等人才计划。主要研究方向是人工智能、模式识别、类脑计算、医学影像处理等。在领域顶级期刊如:Proceedings of the IEEE,IEEE TPAMI, IJCV, NeuroImage, Cerebral Cortex等发表学术论文90余篇,其中影响因子>10的论文20余篇,在领域顶级的国际会议如:CVPR,ICCV,MICCAI,IPMI, IJCAI等发表学术论文30余篇。论文被引用1.3万余次,ESI高被引论文31篇,ESI热点论文18篇, 两篇论文入选2018年中国百篇最具影响国际学术论文。获得国际会议IEEE BIBM 2018最佳论文奖,国际会议ACM Multimedia 2010,MICCAI 2011和ICME 2016最佳学生论文奖提名,培养博士生获得拉斯维加斯手机娱乐网站 优秀博士论文奖(全国共10位)和ACM SIGAI(国际计算机学会人工智能分会)优秀博士论文奖 。主持国家自然科学基金委优青、国家重点研发计划课题、军委科技委国防科技创新特区等十余项国家级课题。获国家授权发明专利20余项。获陕西省科学技术一等奖(排名第一)、教育部自然科学二等奖(排名第一)等5项省部级科技奖,担任IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems、IEEE Trans. on Cybernetics、IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology、IEEE Trans. on Multimedia等10个国际人工智能领域顶级期刊编委,任领域权威国际会议如:CVPR, ICPR, ACCV等的领域主席。

三、特邀专家

蒋田仔研究员

蒋田仔,研究员,中国科学院自化研究所脑网络组研究中心主任,脑网络组北京市重点实验室主任。欧洲科学院外籍院士 (MAE),IEEE Fellow, IAPR Fellow,AIMBE Fellow,国家杰出青年基金获得者,长江学者特聘教授,973项目首席科学家。现任IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems等多种国际刊物编委,北京脑网络组与类脑智能学会理事长,拉斯维加斯手机娱乐网站 脑图谱专业委员会主任委员,中国神经科学学会常务理事和意识与意识障碍分会会长,中国解剖学学会常务理事和脑网络组分会会长,中国认知科学学会理事和神经环路及其信息处理专业委员会主任委员,2021国际神经网络大会(IJCNN2021)主席,曾任国际“医学影像计算与计算机辅助干预学会”理事及第13届年会(MICCAI 2010) 大会主席。主要从事领域包括多模态跨尺度脑网络组图谱研究、基于脑网络图谱的脑机融合和脑疾病早期预测和精准治疗。在所从事的领域已发表SCI收录的论文300多篇, SCI他引15000多次。申请发明专利50余项,已受权42项。获吴文俊人工智能自然科学一等奖(2019),国家自然科学奖二等奖(2004)等。

报告题目:脑网络组图谱及其对类脑智能的启示

摘要:脑图谱是研究脑结构与高级认知功能之间关系不可或缺的工具,脑图谱的绘制也正在从单一的解剖结构描述到集成结构、功能和连接模式等多种知识的多模态图谱。利用多模态活体脑磁共振成像数据和基于连接模式的脑区亚区划分方法,我们绘制出全新的人类脑图谱,即脑网络组图谱。脑网络组图谱为加深人们对于人类精神和心理活动的认识,为理解人脑结构和功能开辟新途径。本报告首先介绍脑网络组和脑网络组图谱的研究背景和研究内容, 包括脑网络组的定义,脑网络组与脑连接组的区别,脑网络组的主要研究方向,脑网络组图谱绘制的思想以及与现有脑图谱发的本质区别等方面;然后介绍如何从脑网络组图谱在宏观尺度解析记忆、语言和情绪等高级认知功能的脑网络基础以及脑网络组图谱在脑疾病早期预测和精准治疗中的应用;最后介绍脑网络组图谱对类脑智能的启示并对未来研究方向进行总结和展望。

胡斌教授

胡斌,兰州大学教授,国家特聘专家;国家973计划首席科学家;甘肃省领军人才;甘肃省政协委员。IET Fellow;瑞士苏黎世联邦理工学院客座教授;Chair of TC Computational Psychophysiology,IEEE SMC;IEEE Transactions on Computational Social Systems主编;教育部计算机学科教指委委员、科技委委员;国际社会神经科学中国分会副主席,中科院脑科学与智能技术卓越中心客座研究员。其主要研究领域为:情感计算、心理生理计算等。在Science(suppl.), Human Brain Mapping, Journal of Alzheimer’s Disease,Scientific Reports,IEEE 会刊及Trans.,AAAI,UbiComp,WWW等国内外学术期刊及国际学术会议上发表论文330余篇,出版英文专著3部,中文专著1部。申请发明专利30余项。2014年获中国侨界创新人才奖,2016年获教育部技术发明一等奖,2018年获国家技术发明二等奖,2019年获国家专利金奖,2020年被推荐为全国先进工作者。

报告题目:心理生理计算与情感智能

摘要:心理生理学是一门研究人体心理行为与生理反应之间关联性的重要心理学基础学科,通过将情绪活动等心理变化作为自变量,将人体各项生理反应作为因变量,提高心理学研究的可操作性和可测量性,并进一步实现从生理数据来揭示心理活动的特点和规律,最终推断出人的心理状态或精神状态。然而,心理活动和生理反应之间的对应关系往往都是复杂的一对多、多对一或多对多关系,很难直接获得理想化的一对一关系。同时,生理测量数据越来越具有“大数据”特点,使得传统的依赖于先验知识的分析方法已无法适用。因此,在生理“大数据”时代,如何从多个角度研究心理和生理间复杂的对应关系,从中找出具有可靠性、复现性、普遍性的一对一关系,就成为心理生理学研究所面临的一大难题。为此,提出了“心理生理计算”这一研究方法,从工程学角度入手,通过将信息获取、计算及分析的思想与方法应用到心理生理学研究当中,分析复杂的心理生理映射关系,实现对不同心理状态更为客观、及时和准确的解释,量化评估以及推理计算,为进一步实现情感智能及精神障碍客观量化诊疗提供了一种工程化的方法。

李小俚教授

李小俚,博士、教授,国家杰出青年基金获得者(2010),德国洪堡学者(2000)。1997年获哈尔滨工业大学机械制造工学博士学位。 1998-2009年香港城市大学制造工程与工程管理系研究员、德国汉诺威大学IFW洪堡学者、英国伯明翰大学计算机学院研究员。现任北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室副主任/认知神经工效研究中心主任,International Consortium of Autism Institutes, co-founder,中国老年学和老年医学学会睡眠科学分会副主任委员,中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员,中国脑电联盟副理事长。当前主要从事神经工程的研究与转化,重点研究脑功能成像和脑功能调控技术,主持过科技部、基金委等科研项目18项,已在SCI期刊发表论文235篇,专利60多项,获得2项二类创新医疗器械注册证。

报告题目:计算脑节律及应用

摘要:本报告首先围绕新颖的神经振荡同步脑科学理论,详细介绍了几类非线性神经振荡分析方法,从多尺度、相似性和临界理论等角度阐述神经网络的振荡行为。其次,围绕当前多通道神经振荡信号分析存在的问题,介绍了基于排序条件互信息、小波分析和矩阵分析的多通道脑电信号的神经振荡同步方法,用于描述各神经(元)网络之间的聚类动力学、网络特性和信息流。最后,围绕计算神经振荡方法在临床诊断和治疗上的应用,详细地介绍了神经振荡同步与癫痫发作的关系,系统地分析了癫痫发作相关的问题,包括癫痫发作机理分析、预测和定位。并且将非线性计算神经震荡方法应用于麻醉深度监测,从脑电信号中提取与麻醉药物剂量相关的指数,可以实现对麻醉深度的实时监测。

石光明教授

石光明,教授,分别于1985年、1988年和2002年在西安电子科技大学获学士、硕士、博士学位。2012年入选长江学者特聘教授。现任IEEE高级会员,IEEE CAS西安分会主席,IET Fellow,IET西安分会常务副主席,中国电子学会会士,中国体视学会理事,中国人工智能学会脑科学与人工智能专委会、混合智能专委会委员。陕西自动化学会/信号处理学会常务理事,陕西省教学名师,陕西省电子学会副理事长兼秘书长。荣获国家级自然科学二等奖1项,省部级科学技术一等奖1项、国家级教学成果二等奖3项、“微软青年学者优秀指导教师”荣誉称号。

报告题目:类脑语义信息技术

摘要:信息本质是为生命体服务,信技术的高速发展,已超越了人们想象,机器处理信息能力越来越强,但也付出了巨大代价,占用频带越来越宽,处理信息的功耗越来越大,这已经开始背离了生物信息处理的初衷。机器以比特为基础处理信息,而人是以语义为基础处理信息。人处理信息的能力和代价之比非常优,如何能够让机器也能像人一样处理信息是摆在我们面前的挑战性问题。本报告试图在这方面给出一些回答。

沈辉教授

沈辉,1975年生,工学博士,国防科技大学智能科学学院教授、博导,中国人工智能学会认知系统与信息处理专委会委员,2013年美国Emory大学生物医学工程系访问学者。长期从事脑网络模式分析、脑机交互、脑启发人工智能等认知科学与智能系统方向研究,主持国家自然科学基金、武器装备军内科研、科技委创新特区项目等课题10余项,发表SCI论文65篇,发明专利授权4项,出版专著1部。成果曾获国家自然科学二等奖,湖南省自然科学一等奖和湖南省科技创新团队奖等。

报告题目:动态脑功能连接的分析及应用

摘要:近年来,对大脑功能整合的磁共振影像学研究已从几分钟的静态功能连接扩展到数十秒内的动态功能连接。脑功能网络的时变特征能够反映人的认知心理活动并与个体行为能力等有关,因此时变功能连接(time-resolved functional connectivity)研究对于进一步理解大脑功能组织规律与信息处理机制具有显著意义。本报告简要介绍时变脑功能连接的发展现状、研究方法,以及所在课题组采用动态脑功能连接开展脑认知能力预测等方面研究的情况,最后讨论了动态脑功能连接领域目前的主要挑战及未来发展展望。

薛建儒教授

薛建儒,长期从事计算机视觉,模式识别与机器学习、无人驾驶与混合增强智能等方向的教学与科研工作,合著有英文学术专著《Statistical Learning and Pattern Analysis Approaches to Image and Video Processing》(Springer出版,2009年),获国家自然科学二等奖与国家技术发明二等奖各1项、IEEE ITS学会杰出研究团队奖、ACCV2012最佳应用论文奖等奖项。主持国家973计划课题、自然科学基金重点项目及重点研发计划课题十余项,入选国家万人计划科技创新领军人才(第三批)、教育部长江学者奖励计划特聘教授(2015年度),2018年当选中国自动化学会会士。

报告题目:受脑启发的环境理解与自主驾驶

摘要:无人车将深刻改变我们未来的出行方式。无人车的感知-运动环路中存在着两个紧密耦合的核心问题,即场景理解与自主驾驶。本报告首先综述无人车领域这两个问题的研究进展及面临的主要挑战。然后从借鉴人类驾驶员对复杂动态交通环境的认知过程出发,探讨受脑启发的环境理解与自主驾驶的计算框架。最后介绍团队在无人驾驶领域的探索与实践。

洪晓鹏研究员

洪晓鹏,西安交通大学电信学部特聘研究员,博导,信息物理融合系统教育部工程研究中心副主任。2010年于哈尔滨工业大学获得学士和博士学位,曾任芬兰Oulu大学科研副教授,博导。研究兴趣主要包括受脑启发的深度连续学习和深度模型设计、视频监控等。在IEEE/ACM会刊和CCF A类学术会议上发表文章40余篇。其在智能情绪分析方面的工作见诸美国《麻省理工技术评论》等国际权威媒体专文报道。主持科技部重点研发计划课题一项,并曾先后主持和参与多项芬兰科学院和芬兰信息技术学会基金项目。带队获ECCV Visdrone2020挑战赛无人机航拍多目标追踪赛道全球第一名和教育部智慧城市竞赛的多项冠军。受邀担任AAAI 21和ACM MM20等重要国际会议的领域主席或高级程序委员,与国际同行先后在主流国际会议上举办了五场专题研讨会,并曾获国际期刊Pattern Recognition(2017)和Neurocomputing(2017)的杰出审稿人称号。

报告题目:受脑启发深度连续学习技术的一些进展

摘要:尽管深度学习在很多应用上都取得了成功,但它仍然受制于“灾难性遗忘”问题:即当我们使用新的数据去训练和更新已有的深度模型时,该模型将会失去对原数据的识别能力,发生“灾难性遗忘”。本报告将针对当前深度神经网络架构和模型难以进行有效连续学习的问题,简要汇报我们在受脑功能启发的灾难性遗忘抑制和神经网络结构设计方面的一些研究进展。报告主要包括三个部分:一是受拓扑优先认知学理论启发,基于自组织神经网络、神经气体网络和竞争赫布学习的知识记忆网络设计;二是对小样本深度连续学习的一些初步探讨;三是基于视觉双通路模型的神经网络模型设计。

屈亚威博士

屈亚威,解放军总医院第三医学中心消化内科,博士,主治医师。主要研究方向为:消化道肿瘤内镜早期诊断与微创治疗研究、内窥分子成像设备研发与临床转化研究。擅长消化道疾病内镜诊疗技术。2017年、2018年获军队科技进步奖二等奖2项,发表论文40余篇,包括Nature Communications 、Advanced Science 、Journal of Nuclear Medicine等,参编专著3部,申请专利19项,已授权7项。兼任:中国研究型医院学会消化内镜分子影像学专业委员会常务委员,中关村(泛亚)消化内镜创新技术联盟常务委员,中华医学会消化内镜学分会影像协作组、装备协作组、大数据协作组委员。

报告题目:从临床医生视角看创新技术融合与医学诊疗技术变革

摘要:临床医学的发展离不开医疗设备的更新,医疗设备的更新依赖于基础科研技术的进步。近代医学体系建立在病理学发展的基础上,而病理学的出现依赖于显微镜的研制。随着诸如分子影像、基因测序、人工智能等多种创新技术的出现,医学正处在变革阶段,从临床医生角度应该了解、熟悉技术变革方向,通过多学科、多维度的技术融合,建立医工交叉创新设备开发体系,不断融合创新技术,是推动医学诊疗技术的重要基础和有效方式。

丁进医生

丁进,空军军医大学西京医院临床免疫科副主任医师,医学博士。长期从事风湿性疾病临床、科研、教学等工作,擅长强直性脊柱炎、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等风湿病及多种内科疑难杂症诊治。主持或参与多项国家自然科学基金、陕西省自然科学基金项目,发表SCI论文二十余篇。曾赴美国休斯顿医学中心德州大学健康信息学院做访问学者交流一年。陕西省医师协会,风湿免疫科分会,常委;陕西省医学会临床免疫分会委员。

报告题目:医学影像与AI

四、执行主席

五、联系方式

1.承办方联系人:

赵世杰:电话15202928078;邮件: shijiezhao@nwpu.edu.cn

刘勇:电话 13693065534;邮件:yliu@nlpr.ia.ac.cn

2.主办方联系:

黄英英:电话 010-82544661;邮件:membership@csig.org.cn

扫描报名免费参会

进入学校需扫描健康码

Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1

地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190